Breitbandversorgung in Österreich

(Quellen: BMVIT, Statistik Austria)

Ausgangslage

Die digitale Entwicklung ist in den vergangenen Jahrzehnten sehr schnell vorangeschritten, sodass der Informations- und Kommunikationstechnologie(IKT)-Sektor in der Zwischenzeit eine tragende Säule der österreichischen Wirtschaft darstellt. Ca. 28 % des Wirtschaftswachstums wird direkt auf die IKT-Branche zurückgeführt. Nach OECD-Definition ist die IKT-Branche gemessen am Umsatz bereits die achtgrößte Wirtschaftssparte Österreichs und damit weit größer als der traditionell wichtige Tourismus.

IKT-Infrastruktur bildet das technische Rückgrat und die Basis für Innovationen im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich. IKT-Anwendungen durchdringen bereits alle Gesellschaftsbereiche, schnellere Übertragungstechniken und neue Dienste und Anwendungen befördern wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik.

Damit wird auch in einem immer stärkeren Ausmaß die gesellschaftliche, politische und kulturelle Partizipation vom Zugang zu den elektronischen, Web-basierten Kommunikationsdiensten abhängen, der Zugang zu leistungsstarken Kommunikationsnetzen wird zunehmend eine demokratie- und sozialpolitische Frage, Stichwort „Digital Gap“1 .

Stellten anfänglich noch die mittlerweile überholten Zugangstechniken, wie die Telefonmodem oder ISDN-Einwahl die Verbindung zum Internet sicher, sind es nun moderne auf Glasfaser- und andere moderne Technologien beruhende Breitbandanschlüsse. Es gibt keine eindeutige Definition bzw. Grenze ab welcher Geschwindigkeit (gemessen in Mbit/s) ein Internetzugang als Breitbandzugang bezeichnet werden kann. Sicher ist jedenfalls, dass ein Breitband-Internetzugang eine wesentlich höhere Datenübertragungsrate als die genannten älteren Zugangstechniken besitzt. Eine höhere Datenübertragungsrate ermöglicht neben dem gleichzeitigen Surfen mehrerer Nutzer über einen Anschluss die Nutzung von Anwendungen, die eine hohe Bandbreite erfordern wie z.B. Teleworking, Videokonferenzen, die Übertragung großer Dateien, Streaming von Videos, Fernsehen über das Internet, Verwaltung von Fotos in Cloudspeichern und bestimmte Online-Spiele.

Für Basisinternetnutzungen, wie Surfen, E-Mail schreiben und gelegentliches Schauen von Videos reicht ein Anschluss von unter 10 Mbit/s aus. Bei intensiveren Anwendungen, wie das Schauen von hochauflösenden Videos, Online-Spielen, dem Telefonieren über das Internet (Voice over IP (VoIP) sowie beim gleichzeitigen Nutzen eines Anschlusses mehrerer Personen empfehlen verschiedene Vergleichsportale mindestens 16 Mbit/s; für die Nutzung des Internets zum Übertragen großer Datenmengen bzw. großer Downloads oder dem Fernsehen über das Internet (IPTV) werden mindestens 50 Mbit/s und für das Online-Spielen mit mehreren Personen mindestens 100 Mbit/s empfohlen.

Der Bedarf an Breitbandgeschwindigkeiten bei Unternehmen ist branchenabhängig. Laut einer Untersuchung in Deutschland wurde etwa für das Gastgewerbe ein Bedarf von knapp 80 Mbit/s ermittelt, Werte zwischen 115 und 155 Mbit/s für die Branchen Baugewerbe, Freiberufler, sonstige und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel, Informations- und Kommunikationstechnologiewesen/ Verlagswesen sowie Banken und Versicherungen. Im Gesundheits- und Sozialwesen liegen die Werte bei ca. 193 Mbit/s und im Bereich verarbeitendes Gewerbe bei ca. 293 Mbit/s.

Da die Nutzung des Internets in immer mehr Lebensbereiche vordringt, ist das Vorhandensein eines Breitband-Internetzugangs sowohl für Unternehmen als auch für private Haushalte von großer Bedeutung und stellt einen wichtigen Standortfaktor dar. Die Breitbandversorgung gehört zur "Daseinsvorsorge" und damit ist die staatliche Aufgabe verbunden, eine "Grundversorgung" zu garantieren. Die Breitband-Definition hat daher vor allem eine politische Dimension, nämlich die Festlegung, welche Datenübertragungsrate für eine Breitband-Grundversorgung als ausreichend erachtet wird. Diese Breitband-Definition ist oftmals auch im Zusammenhang mit dem Ansprechen von Fördermittel von Bedeutung – speziell für jene peripheren Regionen, wo mehr als über die Grundversorgung hinaus nicht gefördert wird und dort „marktgetrieben" eine Erschließung nicht erwartet werden kann.

Mit der „Digitalen Agenda für Europa“ wurde ein europaweiter Aktionsplan vorgelegt, der bis 2020 einen flächendeckenden Zugang zu Geschwindigkeiten von 30 Mbit/s und mehr sowie die Nutzung von Zugängen mit 100 Mbit/s und mehr in 50 % aller Haushalte vorsieht. In Österreich wurde für den Ausbau der Breitband-Infrastruktur in der Breitbandstrategie 2020 festgelegt, dass bis 2018 in den Ballungsgebieten für 70 % der Haushalte ultraschnelle Breitband-Hochleistungszugänge (mehr als 100 Mbit/s) zur Verfügung stehen und bis 2020 eine nahezu flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit ultraschnellen Breitband-Hochleistungszugängen erreicht werden soll. Der Strategie folgend fördert der Bund den Ausbau von Breitband mit dem Ziel einer bis 2020 nahezu flächendeckenden Verfügbarkeit von Übertragungsraten von mindestens 100 Mbit/s.

Die auf der „Digitalen Agenda für Europa“ aufbauende Breitbandstrategie 2020 (https://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/breitband/strategie/index.html) und der Masterplan zur Breitbandförderung (https://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/breitband/foerderungen/) bilden die nationale strategische Grundlage dafür. Die für den Breitbandausbau zur Verfügung stehenden Mittel betragen ca. eine Milliarde Euro („Breitbandmilliarde“), die über Förderungsprogramme wie Access2 , Backhaul3 , Connect4 , Leerverrohrung5 und Access-ELER abgerufen werden können. Zusätzlich dazu werden im Zuge des Förderprogrammes AT:net Internet-Innovationen, d.h. auf Breitband basierende innovative Dienste und Anwendungen, gefördert. Weiters bieten auch manche Bundesländer eigene Förderprogramme für den Breitbandausbau.

Internetzugang und Breitbandzugang

In der Bearbeitung und Darstellung des Themas Breitband wurde sowohl die infrastrukturelle Versorgung als auch der konkrete Zugang zu Internet berücksichtigt. Unter „Versorgung“ wird die grundsätzliche Verfügbarkeit eines Anschlusses an einem bestimmten Standort/Haushalt verstanden, gibt aber keine Auskunft über die tatsächliche Nutzung an diesem Standort/Haushalt. Der „Zugang“ hingegen gibt Auskunft über die tatsächliche Nutzung des Anschlusses am entsprechenden Standort/Haushalt.

Die Daten zum Internet- und Breitbandzugang werden im Zuge einer „Europäischen Erhebung mittels Befragung über den IKT-Einsatz in Haushalten“ ermittelt. Die nationale Stichprobe der Erhebung über den IKT-Einsatz in Haushalten und bei Personen ist eine Substichprobe des Mikrozensus. Befragt werden nur Haushalte mit mindestens einem Haushaltsmitglied im Alter von 16 bis 74 Jahren. Die Befragung wird telefonisch anhand der von Eurostat vorgegebenen Frageliste durchgeführt.

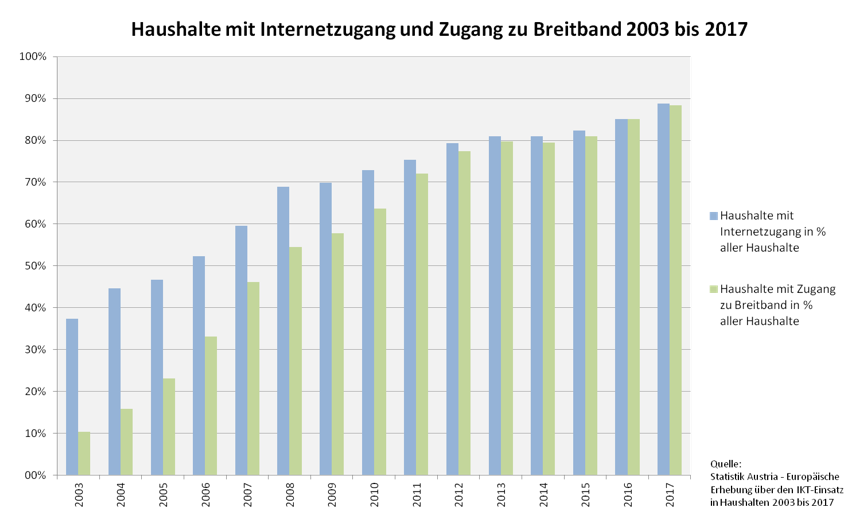

Im Jahr 2017 hatten 88,4 % aller österreichischen Haushalte Zugang zu Breitband, wobei hier sowohl feste (DSL, Kabel, Glasfaser oder Standleitung) als auch mobile Breitbandverbindungen (über Mobilfunknetze über tragbare Geräte mit zumindest 3G-Technologie) berücksichtigt werden. Betrachtet man die Entwicklung dieser Zahl über die letzten Jahre, so lässt sich die rasante Verbreitung der Breitbandtechnologie feststellen. Zehn Jahre zuvor (2007) waren es 46,1 %, während 2003 nur 10,3 % der österreichischen Haushalte Zugang zu Breitband hatten (Quelle: Statistik Austria).

Ähnlich sieht die Situation beim allgemeinen Internetzugang von Haushalten aus, wobei sowohl schnelle Breitbandverbindungen als auch langsamere Internetzugangstechnologien berücksichtigt wurden. Österreichweit ist dieser Wert nur geringfügig höher als der Anteil der Haushalte mit Breitbandverbindungen, nämlich 88,8 %. Somit surften im Jahr 2017 bereits fast alle Haushalte mit Internetzugang über eine Breitbandverbindung. 2007 hatten 59,6 % und 2003 37,4 % der österreichischen Haushalte einen Zugang zum Internet.

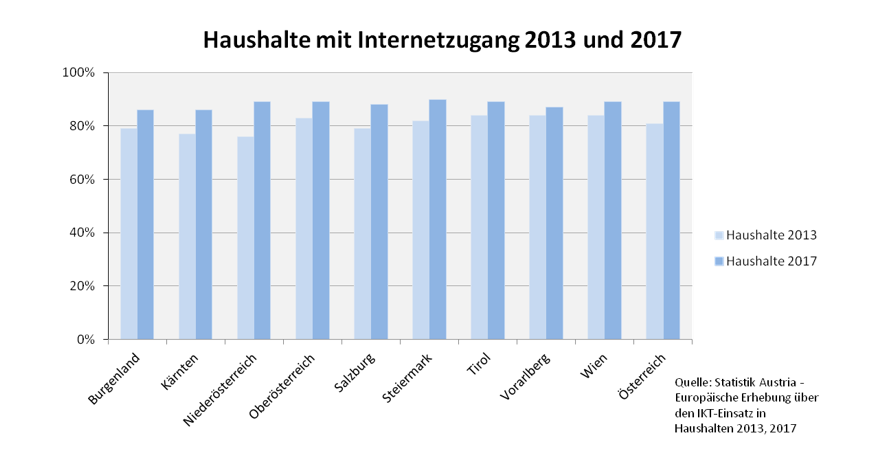

Im Bundesländervergleich lässt sich feststellen, dass das Burgenland (86 %), Kärnten (86 %) und Vorarlberg (87 %) im Jahr 2017 die geringsten Anteile an Haushalten mit Internetzugang verzeichneten. Die Steiermark war Spitzenreiter mit einem Anteil von 90 % an Haushalten mit Internetzugang an allen steirischen Haushalten. Allerdings fällt der Unterschied zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Anteil mit ca. 4 %-Punkten relativ gering aus. Ein Vergleich mit dem Jahr 2013 zeigt, dass Niederösterreich mit 76 % im Jahr 2013 und 89 % im Jahr 2017 vom letzten Platz ins Spitzenfeld gerückt ist und die dynamischste Entwicklung der österreichischen Bundesländer zeigt.

Versorgung mit Festnetz-Breitband 2016

Die Versorgung der Wohnsitze (Personen) mit Festnetz-Breitband6 basiert auf Daten in Bezug auf die Technologie sowie die versorgbaren Wohnsitze (Personen), die vom BMVIT zur Verfügung gestellt wurden. Die Versorgungsdaten (Infrastruktur und Technologie) werden im Rahmen des Breitbandatlas7 (www.breitbandatlas.info) von den Telekommunikationsunternehmen auf freiwilliger Basis eingespeist und wenn notwendig einer Detailkorrektur durch das BMVIT (Breitbandbüro) unterzogen. Die Wohnsitze (Haupt- und Nebenwohnsitze) werden von Statistik Austria für das BMVIT ausgewertet. Beide Datensätze werden in einem 100x100m Raster erhoben:

Die Karten beschreiben die Versorgung der Wohnsitze/Personen mit Festnetz-Breitband im Jahr 2016. Die knapp 9,9 Millionen Wohnsitze setzen sich aus ca. 8,7 Millionen Hauptwohnsitzmeldungen und ca. 1,2 Millionen Nebenwohnsitzmeldungen zusammen. Die Versorgung der Wohnsitze erfolgt über verschiedene Technologien, wobei manche Wohnsitze mit mehreren Technologien versorgt sind:

- DOCSIS 3: Festnetz-Breitbandanschlüsse über Kabelnetze auf Basis der DOCSIS 3.x Technologie mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 30 Mbit/s und höher (für 46,0 % aller Wohnsitze/Personen verfügbar)

- Cable modem: Festnetz-Breitbandanschlüsse über Kabelnetze auf Basis der DOCSIS 1.x sowie 2.x Technologie mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 30 Mbit/s (für 1,9 % aller Wohnsitze/Personen verfügbar)

- FTTP: Festnetz-Breitbandanschlüsse über Glasfasernetze (Fibre-to-the-Home wie auch Fibre-to-the-Building) (für 5,7 % aller Wohnsitze/Personen verfügbar)

- WIMAX: alle Festnetz-Breitbandanschlüsse über Funknetze (Fixed-Wireless-Access – FWA) auf Basis der WIMAX-Technologie (für 12,4 % aller Wohnsitze/Personen verfügbar)

- DSL: alle Festnetz-Breitbandanschlüsse der DSL-Technologien (ADSL, XDSL) über Kupfernetze (für 98,2 % aller Wohnsitz/Personen verfügbar)

Österreich ist mit Breitbandinfrastruktur grundsätzlich gut versorgt, allerdings zeigen sich betrachtet nach verfügbaren Geschwindigkeiten doch größere regionale Disparitäten. Untere Geschwindigkeiten liegen bei einer Übertragungsrate von bis zu 10 Mbit/s, mittlere zwischen 10 und 100 Mbit/s und ab 100 Mbit/s spricht man von ultraschnellen Hochleistungsinternetzugängen.

Der österreichische Durchschnitt der versorgten Wohnsitze/Personen mit Breitband im Jahr 2016 beträgt fast 99 % gemessen an allen Wohnsitzen. Die Unterschiede auf Ebene der NUTS III Regionen variieren zwischen 94 % und 99 %.

10,2 % aller österreichischen Wohnsitze sind mit Breitbandgeschwindigkeiten von maximal 10 Mbit/s versorgt.

In fast allen Regionen haben jeweils mehr als 80 % der Wohnsitze Zugang zu Breitbandgeschwindigkeiten von über 10 Mbit/s. Lediglich das Innviertel (74,0 %), Traunviertel (77,3 %), die westliche Obersteiermark (78,4 %), Unterkärnten (77,4 %), das Südburgenland (79,8 %) und die Oststeiermark, die mit nur 55,0 % besonders hervorsticht, weisen hier geringere Anteile auf. Der Österreichdurchschnitt beträgt 88,8 %.

In den peripheren niederösterreichischen Regionen Waldviertel, Weinviertel sowie in Niederösterreich Süd, der Region West- und Südsteiermark bestehen für mehr als 50 % der Wohnsitze Anschlüsse mit Breitbandgeschwindigkeiten zwischen 10 und 30 Mbit/s. Rund ein Viertel (26,3 %) aller österreichischen Wohnsitze – vor allem in den ländlichen Regionen – sind auf diese Breitbandgeschwindigkeiten limitiert.

Für die Mehrheit der Wohnsitze in den Regionen Osttirol (41,8%), Oberkärnten (62,7%) und Klagenfurt-Villach (46,8%) bestehen Breitbandgeschwindigkeiten zwischen 30 und 70 Mbit/s, österreichweit sind es 12% der Wohnsitze.

Österreichweit haben nur 9,34 % der Wohnsitze Breitbandgeschwindigkeiten zwischen 70 und 100 Mbit/s zur Verfügung. Auffallend ist hier das Bundesland Salzburg, wo sich mehr als der Hälfte aller Wohnsitze in dieser Kategorie findet.

41,1 % der österreichischen Wohnsitze sind mit ultraschnellen Hochleistungsinternetzugängen mit Datenübertragungsraten von mehr als 100 Mbit/s versorgt. Auf regionaler Ebene sind Innsbruck (53,1 %), Linz-Wels (72,3 %), Wien, das südliche Wiener Umland (54,8 %), das Nordburgenland und das Mittelburgenland (58,8 %) am besten mit solchen schnellen Anschlüssen versorgt. Überdurchschnittliche Werte in der höchsten Kategorie erreichen mit über 80% Wien (83,3 %) und das Nordburgenland (82,4 %).

Im Tiroler Oberland, in Osttirol, in den Salzburger Regionen Pinzgau-Pongau und Lungau sowie in Oberkärnten und Liezen liegen die Anteile der versorgten Wohnsitze mit Breitbandgeschwindigkeiten von über 100 Mbit/s unter 1%. Sehr geringe Anteile dieser Hochleistungsinternetzugänge erreichen in Niederösterreich die Region Mostviertel-Eisenwurzen (9,7 %), das Waldviertel (1,9 %) und Weinviertel (4,0 %), die steirischen Regionen Oststeiermark (1,6 %) und West- und Südsteiermark (2,7 %) sowie Unterkärnten (5,8 %) und das Innviertel (8,9 %).

Weiterführende Links

https://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/breitband/index.html

https://www.breitbandatlas.info/

http://www.faktenatlas.gv.at/thema_digitale_gesellschaft.php

1 Der Begriff der digitalen Kluft beschreibt den ungleichen Zugang verschiedener Bevölkerungsgruppen zu IKT im nationalen, regionalen und internationalen Vergleich. Damit ist die Annahme verbunden, dass jenseits des rasanten technologischen Fortschritts einer großen Anzahl von Menschen der Zugang zu diesen Technologien und den damit verbundenen Möglichkeiten verwehrt bleibt.

2 Access: Verbindung des Kunden mit einer Ortszentrale – räumliche Ausdehnung von leistungsstarken Zugangsnetzen (/Anschlussnetzen) (zusätzliche Förderungsmittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER))

3 Backhaul: Anbindung eines Netzknotens eines Zugangsnetzes an ein Backbone-Netz (übergeordneter Kernbereich eines Telekommunikationsnetzes mit sehr hohen Datenübertragungsraten)

4 Connect: Anbindung von öffentlichen Bildungseinrichtungen und KMU an Hochgeschwindigkeitsnetz

5 Leerverrohrung: Leerverrohrungen für den späteren Ausbau von Kommunikationsnetzen oder der Erweiterung bestehender Netze

6 Die räumliche Versorgung durch mobiles Internet kann im Breitbandatlas abgerufen werden. Daten zum Versorgungsgrad in Bezug auf die versorgbaren Wohnsitze werden derzeit vom BMVIT nicht aufbereitet.

7 Der Breitbandatlas ist das zentrale Informationsmedium der Bundesregierung über die aktuelle Breitbandversorgungssituation in Österreich und dient vorrangig als Erstinformation zur Breitbandversorgung von Privathaushalten.Im Breitbandatlas ist die normalerweise zur Verfügung stehende Download-Geschwindigkeit im Festnetz und die geschätzte maximale Download-Geschwindigkeit bei Mobilfunknetzen - wie in der Telecom Single Market Regulation normiert - in den jeweiligen Bandbreitenklassen dargestellt.